- HOME

- スポット

-

史跡・歴史的建築物・文化財 神社仏閣

史跡・歴史的建築物・文化財 神社仏閣湯舟観音堂

本堂は、調査によると、内陣の円柱四天柱上に禅宗様式の三ッ斗が残され、寛文(1660年代)の頃、廃寺高徳院観音堂の移築と思われます。

県南 塙町 -

史跡・歴史的建築物・文化財

史跡・歴史的建築物・文化財東福寺舎利石塔

東福寺境内にある舎利石塔です。元久二年乙丑・当地の開山和尚の舎利が安置されており、鎌倉時代の弥勒浄土往生の思想を表現したものです。国史跡指定です。

県中 玉川村 -

花・木・植物 史跡・歴史的建築物・文化財 神社仏閣

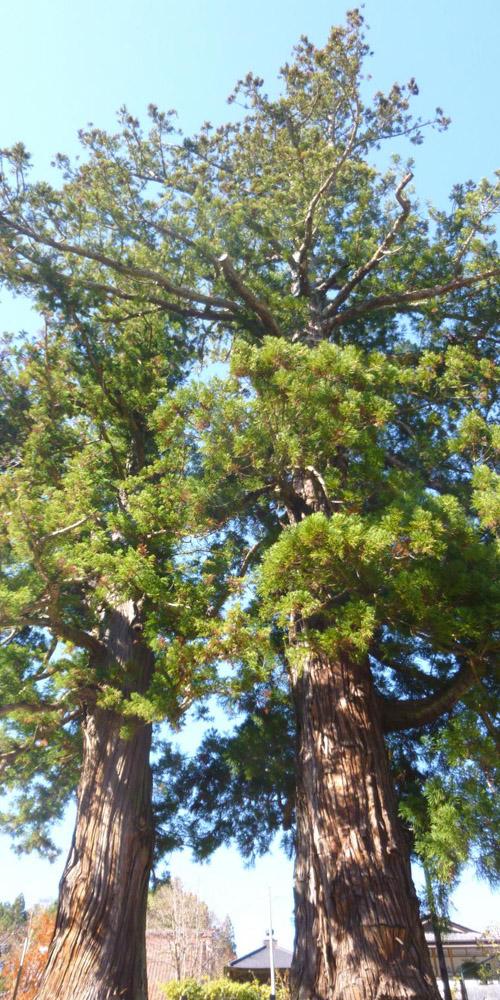

花・木・植物 史跡・歴史的建築物・文化財 神社仏閣東禅寺のめおと杉

東禅寺は天文3年(1535)開山の曹洞宗の寺です。その境内に高々と聳える2本のスギは、推定樹齢約600年と伝えられ、樹高はそれぞれ43mと47mです。従来から天満宮の参道にあったスギを、そのまま山門にしたものと伝えられています。巨木が2株並んで立つのは珍しく、その姿は夫婦にたとえられています。 昭和28年(1953)に福島県天然記念物に、昭和58年(1983)に福島県緑の文化財に指定されました。

県北 二本松市 -

史跡・歴史的建築物・文化財 神社仏閣

史跡・歴史的建築物・文化財 神社仏閣東浄寺薬師堂

いつの頃からか、ここ丘腹の地を聖地とし、現在の東浄寺が移されてきました。それ以前に、通称笹原郷の三薬師の一つとして尊信を集めた本薬師尊が、川向かいの地にありましたが、この地へ移されたとの伝承があります。棟札及び堂内の掲額には、宝暦10年(1760)とあり、堂の歴史を物語っています。

県南 塙町 -

史跡・歴史的建築物・文化財 神社仏閣

史跡・歴史的建築物・文化財 神社仏閣東光寺

寺院内には、伊達家中興の祖といわれる9代政宗公の墓と称される五輪塔と金泥塗りの位碑があります。独眼竜で有名な17代政宗は、この祖先にあやかった命名と伝えられています。

県北 伊達市 -

史跡・歴史的建築物・文化財

史跡・歴史的建築物・文化財渡瀬村救荒修祭記碑

天明3年(1783年)渡瀬村は高冷地のため長雨の被害を受け、餓死者の屍が野に溢れました。しかし、村民は力を合わせて立ち上がり荒廃した農地の復興に努力し、寛政元年(1789年)は大豊作となり、餓死者の骨を供養しました。また、天災は予期できないので、平素から備えなければならないと後世の人々を戒めています。水戸藩彰孝館総裁立原翠軒書。

県南 鮫川村 -

花・木・植物

花・木・植物田土ケ入水芭蕉自生地

田土ケ入谷地には昔数多くの繁殖地がありましたが、水田や宅地造成などで減少してしまいました。絶滅の危機にさらされていますが、村では貴重な文化財として保護に努めています。水芭蕉は村の花にもなっています。

県南 西郷村 -

史跡・歴史的建築物・文化財

史跡・歴史的建築物・文化財田中愿蔵刑場跡

幕末に外国の黒船が開国を要求して江戸湾にも入ってきました。1864年3月、「外国人を排斥しよう!(攘夷)」と決起し幕府に迫った水戸藩の天狗党の猛者に、200余名を率いる田中愿蔵がおり、その行動の激しさに天狗党が分裂。田中愿蔵は追っ手を逃れて八溝山に籠りますが、10月には食糧も尽き果て解隊して下山。田中愿蔵は塙代官所の役人に真名畑村で捕らえられ、塙の陣屋で取り調べの後、ここ久慈川の河原で処刑されました。現在、刑場跡の石碑は「道の駅はなわ天領の郷」駐車場内にあります。

県南 塙町 -

史跡・歴史的建築物・文化財

史跡・歴史的建築物・文化財田中玄宰の墓

田中玄宰は会津藩家老で三代の藩主に仕えた名宰相で、34歳で家老となり、天明の改革を提言し大きな成果をあげました。農民や町民に、養蚕・漆木などの栽培や、漆器・酒造・ろうそく・陶磁器の手工業の殖産興業を勧めました。特に、漆器については、京都から蒔絵や金粉・金箔等の技術を導入し、中国やオランダへ輸出するほどになり、今日の会津漆器産業の礎を築きました。このほか、会津藩校日新館を創設して教育改革を行うなど、人材育成にも力を入れました。玄宰は会津藩樺太出兵の最中、61歳で病没しましたが、「わが骨は鶴ヶ城と日新館の見えるところに埋めよ」との遺言によって、墓は小田山の山頂に建てられました。

会津 会津若松市 -

史跡・歴史的建築物・文化財 神社仏閣 祭り

史跡・歴史的建築物・文化財 神社仏閣 祭り田中稲荷神社

会津の初市「十日市」の神さまで、文禄2年(1593年)市神を祀ったのがはじめとされています。明治32年火事に強い土蔵造りとして建てられており、京都と会津に一つずつしかなく、大変珍しい拝殿です。記録作成等の措置を講じるべき無形の民俗文化財です。

会津 会津若松市 -

神社仏閣

神社仏閣田村大元神社

戦国時代の永正元年(1504)に田村義顕が居城を三春に移した際に、守山(現在の郡山市田村町)から移された伝えられる田村地方の惣鎮守です。表門の金剛力士像や本殿等に施された彫刻は見事です。7月の第3土日(海の日の前)に行われる夏祭りでは、神輿渡御に伴い長獅子舞や三匹獅子舞が行われます。

県中 三春町 -

史跡・歴史的建築物・文化財

史跡・歴史的建築物・文化財田村山古墳

水田の中にある古墳です。古墳時代前期に築かれたといわれ、全長約25m、高さ2.15mの帆立貝に似た前方後円墳です。東北では珍しい内行花文鏡や直刀などが出土しています。古くから知られており、江戸時代後期に書かれた「会津石譜」も記されています。出土品は福島県の重要文化財に指定されています。

会津 会津若松市