見る

- ホーム

- 見る

- 施設案内

施設案内

木造平屋建て589.7㎡(178坪)で、総体に江戸時代の上層貴族住宅、上層武士住宅の姿を伝えている。個々の建築構造は、入念にして堅実、その意匠は洗練され、妃殿下の御安息所にふさわしい典雅にして格調高いものになっている。

造作材は、檜を主体とし、杉・赤松・欅を使い、柾目(まさめ)・杢目(もくめ)の貴重な銘木を多く用いている。

主要座敷の意匠のうち、釘隠しや、襖類の引き手には高価な金具を用い、建物の内部に気品を添えている。また、床の間・床脇・欄間・書院・入側縁廊下・雪見障子等は、技術の粋を尽くした芸術品である。

竹の節欄間

中央廊下最上段には、妃殿下ご出身地に近い輪島の漆塗りで施された飾り欄間が、賓客を優しく迎え入れる。

松の間

上下二室より構成される。檜材四方柾の直線的な自然美から、座敷境の筬欄間(おさらんま)・輪郭を施す框(かまち)の工芸美をひきだしている。床の間造作材の年輪層曲線から花頭窓・建具類の面取りなど女性のたたずまいを印象づける。

梅の間

内居間としての機能を持つ休息所である。松の間同様、壁に美濃紙を張り、押し縁を付けるが、この押し縁をはじめ、欄間の框・床框(とこかまち)・襖類の縁などすべて朱漆塗りを用い、ひかえめな平書院とあわせ、女性の書斎にふさわしい空間を演出する。

竹の間

数寄屋風造り。壁に窓を穿(うが)ち、地下窓風の意匠から侘(わび)・寂(さび)の、茶の湯の世界へといざなう慰子妃殿下の私室である。

迎賓館と天鏡閣

天鏡閣について

1907年(明治40年)有栖川宮威仁親王殿下が東北を御旅行中、猪苗代湖畔を巡遊した際に風光の美しさを賞し、当時の県知事平岡定太郎の勧めもあり、猪苗代湖を望む高台に御別邸を建設することを決定しました。また、諸外国からの使臣や貴賓をお招きするための目的もあったようです。1908年(明治41年)4月、雪解けとともに起工し同年8月に竣工しました。設計者は不明ですが、施工者は東京の遠藤組です。

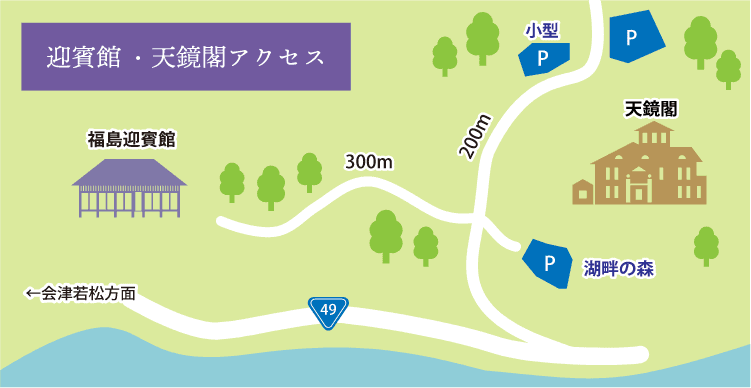

天鏡閣と迎賓館は約500mの距離にあり、徒歩での移動が可能です。天気の良い日には林道を散策してみてはいかがでしょうか。

天鏡閣への道のり

天鏡閣は、迎賓館から林道を約300m、町道を約200mの距離にあります、徒歩10分くらいで移動可能です。

- 林道は砂利道です。ゆっくりお進みください。

- 迎賓館専用駐車場はございません。天鏡閣の駐車場をご利用ください。