- HOME

- スポット

-

神社仏閣 神社仏閣

神社仏閣 神社仏閣福源寺

永禄6年上杉謙信の供養のため建立されたという古刹です。天狗廻状騒動の指導者斎藤彦内の墓があります。御本尊は、釈迦牟尼沸で曹洞宗。毎月1日、15日は、朝6:00より参禅会があります。婦人会、梅花講が盛んです。

県北 伊達市 -

神社仏閣

神社仏閣福巌寺

天文7年創建と伝えられ宝庫には、明和4年勧請愛宕大権現将軍地蔵菩薩を本尊として祀っています。

県北 伊達市 -

神社仏閣

神社仏閣布川熊野神社

慶長2年(1597)に創建と伝えられています。昭和17年に月舘町煙草耕作組合によって建立された「煙草大神」の碑は珍しいものです。

県北 伊達市 -

史跡・歴史的建築物・文化財 神社仏閣

史跡・歴史的建築物・文化財 神社仏閣富田薬師堂

寛文8年(1668年)以前に建築されていたと思われる建物で、堂内には県指定重要文化財である木造薬師如来立像と金剛力士立像が安置されています。

県南 鮫川村 -

花・木・植物

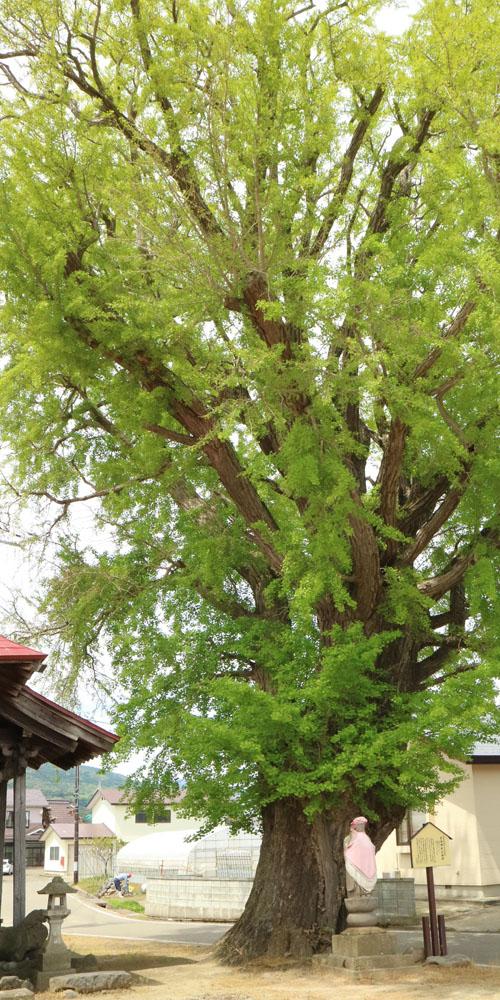

花・木・植物百目貫の公孫樹

昔この地には東光寺という大きな寺院があり、その境内にあったと伝えられています。この寺の観音様を背負って運んだ際に、持っていた杖を地面にさしたところ根付いた逆さ公孫樹という伝説があります。樹高30m、伝承樹齢約1000年の大木で、町の天然記念物に指定されています。

会津 猪苗代町 -

山・高原・川・滝・湖沼・海 花・木・植物 自然の絶景 【特集】登山

山・高原・川・滝・湖沼・海 花・木・植物 自然の絶景 【特集】登山磐梯山

標高1816m、3つの山体からなる成層火山。猪苗代町・磐梯町・北塩原村の3町村にまたがる山で会津富士とも呼ばれている、日本百名山の1つです。初夏の時季には、水田に映った「逆さ磐梯山」を見ることもできます。季節や角度によって様々に表情を変えることから、一年を通じて楽しめます。独立峰なので山頂からの眺めはすばらしく、裏磐梯の全貌はもとより那須連邦、尾瀬の燧ヶ岳、会津駒ケ岳、飯豊連峰、出羽三山など、みちのく路の巨峰が雲海に突き出したパノラマは圧巻です。春から秋にかけては登山、冬はスキー・スノーボードと、フィールドとしての磐梯山も多くの人に愛されています。

会津 猪苗代町 -

山・高原・川・滝・湖沼・海 自然の絶景 【特集】登山

山・高原・川・滝・湖沼・海 自然の絶景 【特集】登山吾妻連峰

福島・新潟・山形の3県にまたがり、北海道の大雪山に次いで全国第2の面積規模をもつ国立公園です。福島県側には、見所の中心である磐梯山・吾妻連峰・安達太良連峰・飯豊連峰の一部などの山々と猪苗代湖があります。磐梯・吾妻地区には磐梯吾妻スカイライン・磐梯吾妻レークライン・磐梯山ゴールドライン・西吾妻スカイバレー・母成グリーンラインの観光道路が整備され、名実ともにふくしまをリードする観光圏をかたちづくっています。大きな特徴は、ダイナミックな火山地帯とそこに生きる動植物の生態がつくりだす、変化に富んだ自然景観の広がりです。

県北 福島市 -

神社仏閣

神社仏閣飯野八幡宮

朱の大鳥居をくぐると、神橋、楼門、唐門、本殿へと続く。源頼朝が文治2年(1186年)に好島荘の総社として建立したといわれています。毎年9月14・15日には貞和2年(1346)以来連綿と続けられている流鏑馬がおこなわれます。平安時代の康平6年(1063)、源頼義が奥州討伐の際、源家が崇敬している石清水八幡を磐城の地に勧請し、戦勝を祈願したのが始まりと伝わっています。

いわき いわき市 -

山・高原・川・滝・湖沼・海 史跡・歴史的建築物・文化財 神社仏閣

山・高原・川・滝・湖沼・海 史跡・歴史的建築物・文化財 神社仏閣飯豊山神社

女人禁制の神聖な山として尊ばれてきた飯豊の頂上にあります。飯豊山神社は喜多方側の登り口である一ノ木(麓宮)と頂上(奥宮)に所在します。山を神体とするため奥宮は本殿が無く拝殿のみです。所説ありますが社伝によると、役小角(役行者)が飯豊山に登り、五社権現を祀ったのがその始まりといわれています。麓宮にある銅造五大虚空蔵菩薩坐像5躯は県指定重要文化財です。

会津 喜多方市 -

花・木・植物 【特集】桜スポット

花・木・植物 【特集】桜スポット太夫桜

寛永3年(1626)、いつき太夫という名妓が、花見の頃この辺りで殺害され、弟の南秀という法師が姉を弔うために植えられたといわれています。現在は二代目と伝えられるエドヒガンで、石部桜とともに会津二大老桜のひとつです。市指定天然記念物で、福島県緑の文化財に指定されています。

会津 会津若松市 -

グルメ お土産 史跡・歴史的建築物・文化財

グルメ お土産 史跡・歴史的建築物・文化財飯盛山

飯盛山は、会津の城下町を一望に見渡すことのできる小高い山で、日本武尊などの神話も残る信仰の山です。明治元年(1868)8月23日、戸の口原での戦いで決定的打撃を受けて潰走した白虎隊は、 負傷者を抱えながら郊外の飯盛山へと落ち延びました。その際に、市中火災を眺めて鶴ヶ城が落城したものと早計し、白虎隊はその場で自刃しました。飯盛山には、白虎隊十九士の墓、各地で戦死した三十一士の墓などが残っています。急な石段があるため「動く坂道・スロープコンベア」を利用して上ることもできます。近くには会津さざえ堂があり、麓には土産物店が軒を連ねます。

会津 会津若松市 -

史跡・歴史的建築物・文化財

史跡・歴史的建築物・文化財板小屋遺跡

江戸時代前期から後期にかけ約160年間続いた木地師の集落跡です。旧板小屋村で、その始まりは明かではありませんが、会津の領主蒲生氏郷が近江国(現在の滋賀県)から入部した際、漆器職人と共にやって来たといわれています。木地師はトチ、ホオなどの木から手引きろくろを使い、膳や椀、盆などの木地工品を作り、若松や白河の漆器問屋へ持ち込み、現金収入を得ていた職人集団で、最盛期には28戸がありましたたが、天保の大飢饉により、村人は餓死または他の地へ移り住みました。屋敷跡の礎石や90基におよぶ墓碑群に当時の繁栄が偲ばれます。

県中 天栄村