- HOME

- スポット

-

史跡・歴史的建築物・文化財 神社仏閣

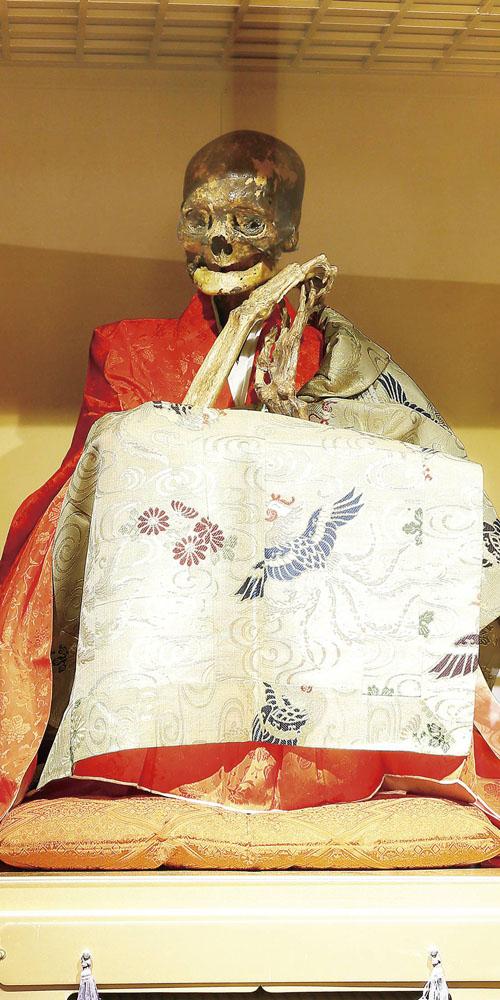

史跡・歴史的建築物・文化財 神社仏閣貫秀寺 即身仏「弘智法印 宥貞」

貫秀寺の薬師堂には、天和3年(1683)に村人のために薬師如来の名号を唱え入定したと伝えられる、福島県内唯一の即身仏、弘智法印 宥貞が祀られています。宥貞が浅川町で小貫東永山観音寺の住職となった頃は疫病が流行して村人が苦しんでおり、疫病治癒祈願という人々のために薬師入定しました。このような例は国内では類がないと言われています。

県中 浅川町 -

公園 史跡・歴史的建築物・文化財

公園 史跡・歴史的建築物・文化財観海堂公園

江戸時代後期に建築された浜通りの農家造りの建築物で、明治5年学制頒布される直前に開校した「観海堂」の校舎として使用されました。福島県で最も早く共立学校として認可された学校であることから、福島県史跡として指定されていました。東日本大震災時に生じた津波により家屋は流失してしまいましたが、今は「観海堂跡地」と名称を変更をした上で、福島県史跡として指定されています。現在は、芝生の公園として、屋外イベントにも対応可能です。「観海堂」の名称は、「孟子」の観海という言葉からとられ、海が見えるところ、海のように広い視野という意味が込められていると言われています。

相双 新地町 -

花・木・植物

観音檜

樹齢約245年のヒノキです。

会津 喜多方市 -

史跡・歴史的建築物・文化財 神社仏閣

史跡・歴史的建築物・文化財 神社仏閣観音寺

伊達氏3代義広の菩提寺で伊達五山といわれる寺の一つ。歴史的建造物として価値が高い観音堂は町の文化財に指定されています。

県北 桑折町 -

史跡・歴史的建築物・文化財 神社仏閣

史跡・歴史的建築物・文化財 神社仏閣観音寺

観音寺の創建は建久年間(1190~1198)とされ、室町時代の会津における石造仏教文化を物語る貴重な資料とされています。山門は明治20年(1887)8月の火災で文書が焼失したため山門建立の詳細は不明ですが、江戸初期の建立と思われ、町重要文化財に指定されています。宝篋印塔(ほうきょういんとう)は本堂前にある総高1.18mの安山岩の石塔です。以前は現在地より東約4kmの旧観音寺跡にあったとされています。銘文は地方史の重要な史料で福島県指定重要文化財に指定されています。

会津 猪苗代町 -

史跡・歴史的建築物・文化財

史跡・歴史的建築物・文化財蒲生秀行廟

織田信長、豊臣秀吉に仕え、屈指の勇将であった蒲生氏郷の子であり、父の死後慶長3年(1598)秀吉の命で宇都宮に転封になりましたが、関が原の後同6年再び会津に帰り、同17年5月30歳の若さで亡くなりました。この廟屋は、遺構の原型部分、とくに懸魚や木鼻に桃山ないし江戸初期の特色があり、建立は秀行卒年(1612年)の間もない頃とされています。

会津 会津若松市 -

史跡・歴史的建築物・文化財 神社仏閣

史跡・歴史的建築物・文化財 神社仏閣蒲生氏郷の墓

いまに至る城下町の整備と産業を興した氏郷の墓は五輪塔として、神明通り東の興徳寺境内に辞世の歌碑とともに建っています。京都大徳寺の本墓から分骨したものと伝えられています。歌碑には「限りあれば吹かねど花は散るものを心短き春の山風」とあり、昭和28年に氏郷公360年祭を記念して建てられました。五輪塔には空・風・火・水・地と5大文字が刻まれ、万物の構成要素、宇宙の元素が表現されています。

会津 会津若松市 -

史跡・歴史的建築物・文化財 施設・工場見学 記念館・資料館

史跡・歴史的建築物・文化財 施設・工場見学 記念館・資料館旧長谷部家住宅(叶津番所)

江戸時代後期に建築された厩(うまや)中門造(ちゅうもんづく)りの農家住宅です。江戸時代には、会津と越後を結ぶ八十里越の口留番所として通行人や物資の監視をおこなっていました。規模の大きな造りから当時の様子をうかがい知ることができます。番所の後方には築約300年といわれる国重要文化財の旧五十嵐住宅があり、見学することができます。

南会津 只見町 -

花・木・植物

花・木・植物葛尾のイチイ

樹高11.5m樹齢370年と伝えられています。葛尾大臣屋敷跡東側に生息し、始まりは大臣屋敷の分家の記念樹と伝えられています。村天然記念物です。

相双 葛尾村 -

史跡・歴史的建築物・文化財 神社仏閣

史跡・歴史的建築物・文化財 神社仏閣笠地蔵文和の碑

雨ざらしになっていたのを不憫に思い建てられた堂の中に大事に祀られており、当時の村びとたちの愛情が感じられます笠地蔵尊として古くから親しまれました。毎年4月23日と8月23日には縁日が開かれ、多くの人々でにぎわいます。昭和49年に町の文化財に指定されました。

県中 鏡石町 -

史跡・歴史的建築物・文化財 神社仏閣

史跡・歴史的建築物・文化財 神社仏閣岳林寺

元亀3年(1527年)開山の曹洞宗の古刹です。向かいの丘には十六羅漢像があり、天明年間(1780年代)の造立といわれています。ほぼ完全な形で現在まで残されており、第一尊者の背後には「信州高遠滝口村亀右衛門泰道」の名が刻まれています。作者名の明らかな石造としては大変貴重なものです。市の重要文化財に指定されています。

県北 伊達市 -

史跡・歴史的建築物・文化財 神社仏閣

史跡・歴史的建築物・文化財 神社仏閣嶽観音堂

観音沼森林公園内の沼のほとりにあり、坂上田村麻呂の建立と伝えられています。御蔵入三十三観音、十三番札所です。唐様式で方三間宝形造、流麗華麗な彫刻がみられます。拝観は南倉沢区代表者の許可が必要です。

南会津 下郷町